Л Е С

О ПЬЕСЕ

История публикаций

Как и многие предыдущие пьесы, она еще до своей публикации читалась в кругу артистов, в частных домах. Первое чтение ее в Петербурге состоялось у брата драматурга — М. Н. Островского.

«Пьесу твою я получил и успел уже прочесть ее в присутствии П. В. Анненкова*, Т. И. Филиппова* и Е. М. Феоктистова*. Все в безусловном восторге… Впечатление, производимое ею, так сильно, что надо дать время пройти ему, чтобы что-нибудь заметить, и потому в настоящее время я, кроме безусловной похвалы, ничего не могу тебе сказать по ее поводу», — пишет из Петербурга брату Михаил Николаевич Островский.*

25 января 1871 года комедию «Лес» читал сам автор в зале Петербургского собрания художников в пользу Литературного фонда. Первые слушатели высоко оценили пьесу.* Сам автор, со свойственным ему пониманием собственного таланта, называл «Лес» в письме к Ф. А. Бурдину «сильной пьесой».

Реакция литературной и театральной критики, как до, так и после постановок была чаще — скептической.

Журнал «Отечественные записки». 1871. №1.

«Счастливцев и Несчастливцев». Художники А. И. Константиновский, С. В. Товбин. Из фондов Музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково».

В целом критика восприняла «Лес» как очередную и не самую удачную пьесу «бытового» драматурга. Проблемы возникли с образом Несчастливцева. Как бы к нему ни отнеслась критика, но «делающий вольты с картами» «трагик-пьяница с пистолетом в руке»*, обратил на себя особое внимание. Писали, что хотя воплощение прихрамывает, он «задуман он поистине мастерски»*, это тип «несколько исключительный», «в высшей степени интересный»*.

Несчастливцев, очевидно, не укладывался в «бытовой» образ и провоцировал на неожиданные сопоставления. Его сравнивали, то с Дон Кихотом, то с Гамлетом, то с Любимом Торцовым, на что совсем не очарованный образом трагика «театральный нигилист» А. А. Соколов вполне резонно замечал: «видеть в одном и том же лице Любима Торцова и Гамлета — воля ваша, невозможно».*

И в последующей истории жизни пьесы именно образ Несчастливцева окажется краеугольным.

«Мочалов среди своих почитателей». Художники Н. В. Неврев. 1888 г. Из фондов Государственного Русского музея.

Цензурная история

МИЛОНОВ. Всё высокое и всё прекрасное найдёт себе оценку, Раиса Павловна. Кто же смеет...

БОДАЕВ. Ну, отчего же не сметь? Никому не закажешь; на это цензуры нет.*

Сюжет о связи зрелой женщины и юноши в те времена наверняка мог вызвать настороженность у драматического цензора — подобный адюльтер считался недостойным для театральных подмостков. Но Островский как будто намеренно бросает вызов: в жизни таким историям нет запрета, а эта история, рассказанная со сцены — и есть отражение жизни.

Второй сюжет связан с произнесением Несчастливцевым монолога Карла Моора из трагедии Ф. Шиллера «Разбойники».*

НЕСЧАСТЛИВЦЕВ. ...«Люди, люди! Порождение крокодилов! Ваши слезы — вода! Ваши сердца — твердый булат! Поцелуи — кинжалы в грудь! Львы и леопарды питают детей своих, хищные враны заботятся о птенцах, а она, она!.. Это ли любовь за любовь? О, если б я мог быть гиеною! О, если б я мог остервенить против этого адского поколения всех кровожадных обитателей лесов!»

МИЛОНОВ. Но позвольте, за эти слова можно вас и к ответу!

НЕСЧАСТЛИВЦЕВ (Милонову). Меня? Ошибаешься. (Вынимает пьесу Шиллера «Разбойники».) Цензуровано. Смотри! Одобряется к представлению. Ах ты, злокачественный мужчина! Где же тебе со мной разговаривать! Я чувствую и говорю, как Шиллер, а ты — как подьячий!

Эскиз костюмов Гурмыжской и Буланова к спектаклю «Лес» Кинешемского драматического театра имени А. Н. Островского. 1982 г. Художник Ю. Ф. Виноградов. Из фондов Кинешемского художественно-исторического музея.

Из фондов СПбГТБ.

Именно этот перевод был одобрен драматической цензурой и впервые прозвучал со сцены Большого (Каменного) театра в Санкт-Петербурге 5 октября 1814 г. в бенефис А. С. Яковлева. Спектакль прошёл один раз, и после продолжительного перерыва, 23 января 1828 г., пьеса в «сокращённом переводе с немецкого», как значилось на афишах, вновь была поставлена на той же сцене.*

Интересующий нас монолог звучит в этом переводе так: «Человеки! Человеки! Порождение крокодилово! Ваши глаза омочены слезами, а сердца железные! Поцелуй на губы, а кинжалы в грудь. И он, он! Это ли родительская нежность? Это ли горячность за мою любовь? О! Если б я мог остервенить всех северных вепрей против сего злобнейшего рода! Для чего не тигр воспаляется духом сим? Не тигр, прохлаждающий горящие свои челюсти человеческой кровью. О, если б я мог излить яд в океан, чтобы они испили смерть из всех источников!»

Вскоре, 11 октября 1868 г. цензор Е. И. Кейзер фон Нилькгейм одобрил для Императорских театров «с некоторыми исключениями»* трагедию в переводе М. М. Достоевского*, опубликованную ещё в 1857 г. Монолог Карла Моора переведён так: «Люди! Люди! Лживые, коварные ехидны! Их слезы — вода! Их сердца —железо! Поцелуй на устах — и кинжал в сердце! Львы и леопарды кормят своих детёнышей, вороны носят падаль своим птенцам, а он, он... Черную злобу научился я сносить. Я могу улыбаться, глядя, как мой заклятый враг поднимает бокал, наполненный кровью моего сердца... Но если кровная любовь предаёт меня, если любовь отца превращается в мегеру, — о, тогда возгорись пламенем, долготерпение мужа, обернись тигром, кроткий ягнёнок, каждая жилка наливайся злобой и гибелью!»

Оба разрешённые для сцены перевода не соответствуют монологу, произнесённому Несчастливцевым. Чей же перевод звучит у Островского?

Из фондов СПбГТБ.

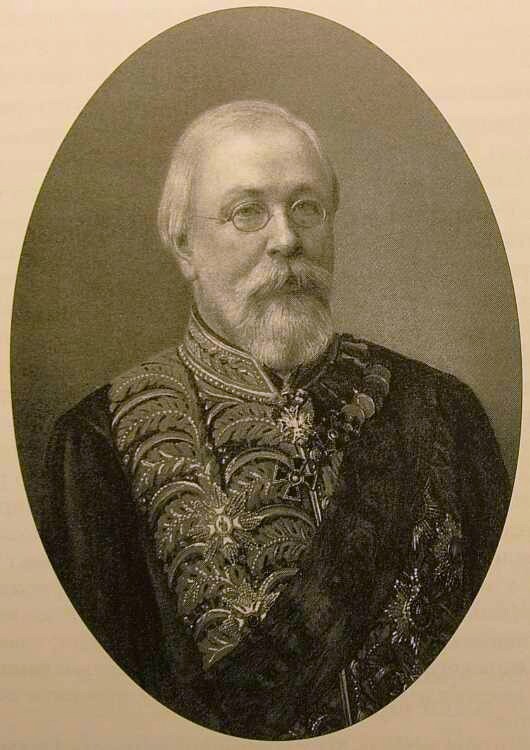

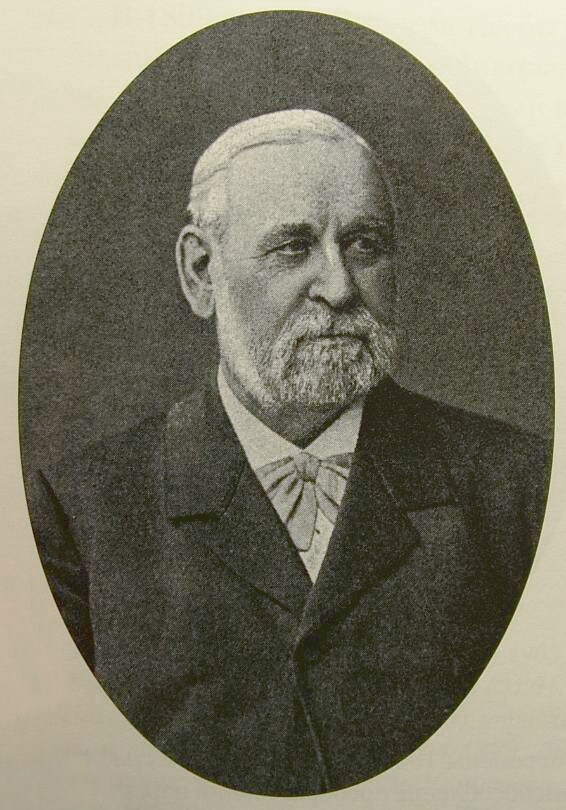

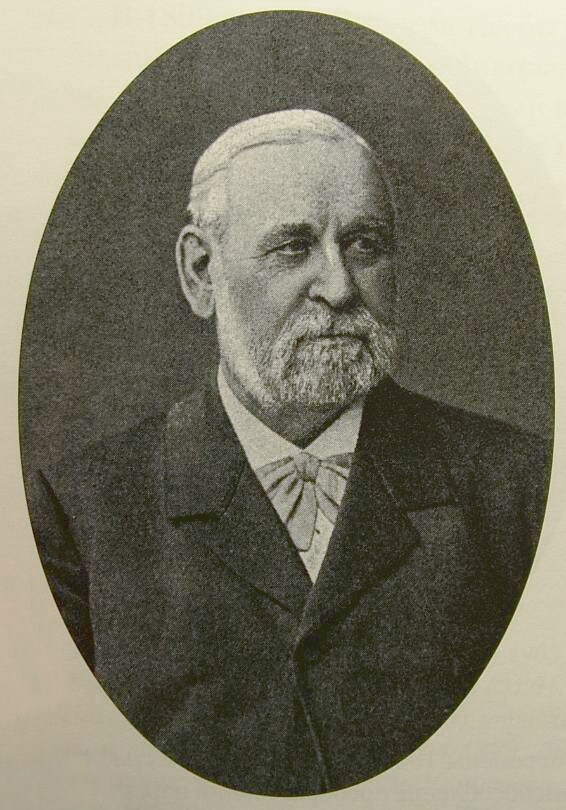

А. Н. Островский. С гравюры Ф. И. Веревкина.

Очевидно, что Александр Николаевич намеренно вложил в уста своего героя этот текст, ведь именно в нем обличаются «кровожадные обитатели лесов».

Остаётся лишь удивиться цензору драматических сочинений, оставившему без внимания не только произнесение со сцены не получившего предварительного разрешения текста Шиллера, но и утверждение, что он ещё и «одобряется к представлению». А может, он не хотел прослыть ретроградом и формалистом, не хотел чтобы и про него прозвучали слова благородного трагика: «Ах ты, злокачественный мужчина! Где же тебе со мной разговаривать! Я чувствую и говорю, как Шиллер, а ты — как подьячий!»...

Сценическая история

В Петербурге я видел «Лес». Разыграна пиэса была довольно плохо — но какая это прелесть! Характер «трагика» — один из самых Ваших удачных!*

Ф. А. Бурдин. 1879 г. Из фондов СПбГМТМИ.

Островский аккуратно предложит четверых (!) других актёров. Бурдин обидится, возмутится, оставаясь, впрочем, в рамках уважения и вежливости. Островский очень изящно сообщит Бурдину, что не мечтает видеть его в роли трагика: «Любезнейший друг Фёдор Алексеевич, ты, видно, плохо понял моё письмо; иначе ты не сердился бы и не писал мне, что не возьмёшь "Лес" в бенефис (как будто я тебе его навязывал). <…> если же ты думаешь <…> что эта роль в твоих средствах, то сделай милость, играй Несчастливцева»*. И Бурдин сыграет.

Островский не присутствует на премьере, но отзывается на исполнение Бурдиным Несчастливцева достаточно однозначно: «по отзыву брата, ты исполнил дело так хорошо и так старательно, как только мог; большего никто не вправе требовать».* Премьера, и особенно исполнение Бурдиным Несчастливцева, предсказуемо окажутся неудачей.*

Скончавшийся в 1864 году, за 7 лет до написания «Леса», Григорьев как будто предчувствовал и предостерегал… В приведённом отрывке особенно значимо для нас противопоставление Мочалова и Бурдина. Именно потому не получился, да и не мог получиться, у Бурдина Несчастливцев, что актёру недоступно было трагически-возвышенное, он мог только бесстрастно воспроизводить его форму…

Портрет П. С. Мочалова в роли Мейнау («Ненависть к людям и раскаяние»). Художник В. Каракалпаков, литограф Г. Д. Митрейтер. 1840-е гг. Из фондов Музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково».

С. В. Шумский в роли Счастливцева и Н. Е. Вильде в роли Несчастливцева в спектакле Императорского Малого театра (Москва). 1871 г. Художник Д. Шустов. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина..

«Русские ведомости» писали, что роль Несчастливцева «при сценической концепции г. Вильде вышла какою-то непонятной и крайне натянутой шаржей». С большой похвалой отозвался рецензент о Надежде Михайловне Медведевой и Сергее Васильевиче Шумском: своим успехом пьеса обязана Шумскому, «создавшему пз роли провинциального комика Счастливцева один из тех художественных и вполне своеобразных типов, которые составляют эпоху в мире сценического искусства». Медведева из роли Гурмыжской создала «характерный тип русской женщины-тартюфа».*

В 1878 году после смерти Шумского роль Счастливцева стал исполнять М. П. Садовский, давший иную сценическую интерпретацию этого персонажа.

5 февраля 1876 года на сцене московского Общедоступного театра крупнейший провинциальный трагик Н. Х. Рыбаков в роли Несчастливцева праздновал пятидесятилетие своей сценической деятельности. Именно эту, близкую ему роль, он и выбрал для юбилейного вечера, впервые воплотив образ Несчастливцева в 1872 г. в Народном театре на Политехнической выставке в Москве. Рыбаков – легенда провинциального театра, герой многочисленных анекдотов, где его образ был продолжением образа Мочалова.*

В пьесе «Лес» Рыбаков упоминается и предстаёт не только высоким авторитетом для провинциального трагика Несчастливцева, но и прекрасным человеком, способным оценить игру скромного товарища. Спектакль и чествование Рыбакова прошли с огромным успехом, Островский присутствовал в зале, а современники назвали это событие «праздником русского провинциального актёрства».*

М. П. Садовский в роли Счастливцева и Н. Х. Рыбаков в роли Несчастливцева. Из фондов Саратовского областного музея краеведения.

А. А. Плещеев в восторженном отзыве о спектакле отмечал игру Писарева: «Эта роль обдумана до мелочей и отделана в совершенстве. Он именно умел оттенить переходы от напускного, заученного пафоса к искренним сердечным порывам. Это было чрезвычайно умное и талантливое исполнение <...> Давно уже ни один спектакль не оставлял в нас такого отрадного впечатления, как этот».*

По словам близкого Островскому мемуариста, увидев Писарева в роли трагика, драматург пришёл к нему за кулисы взволнованный, со словами: «Что вы со мной сделали? Вы мне сердце разорвали...»*

М. И. Писарев в роли Несчастливцева и В. Н. Андреев-Бурлак в роли Счастливцева. Художник А. И. Мещерский. 1880 г. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Действие пьесы Мейерхольд раздробил на эпизоды – 33 концентрированные динамичные сцены, где не всегда соблюдается последовательность действия хрестоматийной пьесы. «Недаром сырая туша текста Островского раскромсана Мейерхольдом на 33 "эпизода" <…> И откуда взялась прыть у "исторического", у "старичка" — Островского!.. При помощи весьма несложного кинематизирования (контрастности законченных кратких эпизодов, "надписи" на экране) вяло плетущейся ткани словесно-драматического действа придана невиданная дотоле упругость и движение».*

В. Ф. Ремизова в роли Улиты в спектакле «Лес» Театра им. Вс. Мейерхольда (Москва). 1924 г. Художник О. Иваненко. Из фондов СПбГМТМИ.

И. В. Ильинский в роли Счастливцева в спектакле «Лес» Театра им. Вс. Мейерхольда (Москва). 1924 г. Художник О. Иваненко. Из фондов СПбГМТМИ.

Персонажи Островского становились масками, да, грубо-социальными, но вместе с тем — ярко театральными. В сцене, когда Несчастиливцеву все-таки удаётся заставить Восмибратова отдать долг, «раздразнённый» купец «бросает к ногам Несчастливцеву вслед за бумажником (как у Островского) и содержимое всех карманов, потом верхнюю одежду, свои сапоги, снятый с сына кафтан»*. А любовный дуэт Аркашки и Улиты развивался «на качающейся на козлах доске», и его гротесковое начало выражалось «в преуморительных позах, когда Улита, сидя верхом на доске, подбрасывается вверх и с испуганным взвизгиванием замирает в сладострастном силуэте»*.

ЗАРИСОВКИ МАСОК.

Художник В. Ф. Федотов. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина

«Счастливцев и Несчастливцев задуманы Мейерхольдом как Санчо Панса и Дон Кихот. Несчастливцев — в огромном чёрном испанском плаще и широкополой шляпе, трагик-идеалист, защитник угнетённых, подобно Дон Кихоту, бессильный справиться с окружающим его миром преступной косности и зла. Счастливцев — его кривое зеркало, испанский грасиозо, арлекин — слуга в одном лице, стремительный, подвижный, жадно влюблённый в земные блага и все же свободный актёр водевиля. Немая игра Ильинского неотразимо увлекательна. В нем оживает во всей красе традиция народных комиков, ярмарочного балагана, актёров итальянской народной комедии. Перед нами первоклассный буффон, современный, динамичный, а главное, народный до конца».*

М. Г. Мухин в роли Несчастливцева в спектакле «Лес» Театра им. Вс. Мейерхольда (Москва). 1924 г. Художник О. Иваненко. Из фондов СПбГМТМИ.

Адаптация сюжета

Фильмы и телеспектакли

Фильмы и телеспектакли

Гурмыжская – Е. Тиме, Улита – О. Томилина, Аксюша – К. Трофимова, Буланов – Г. Кульбуш, Восмибратов – В. Меркурьев, Пётр – К. Калинис, Несчастливцев – Ю. Толубеев, Счастливцев – А. Борисов, Бодаев – Г. Осипенко, Милонов – Г. Соловьев, Карп — К. Адашевский.

Гурмыжская – Т. Еремеева, Улита – С. Фадеева, Аксюша – Л. Пирогова, Буланов – В. Бабятинский, Восмибратов – Г. Сергеев, Пётр – В. Ткаченко, Несчастливцев – Р. Филиппов, Счастливцев – И. Ильинский, Бодаев – В. Шарлахов, Милонов – Н. Рыжов, Карп — В. Головин.

Режиссёр — В. Я. Мотыль. Оператор-постановщик — В. В. Ильин, художник-постановщик — В. П. Кострин, композитор — А. Б. Журбин.

Гурмыжская – Л. Целиковская, Улита – К. Крейлис-Петрова, Аксюша – Е. Борозова, Буланов – С. Садальский, Восмибратов – М. Пуговкин, Пётр – А. Соловьев, Несчастливцев – Б. Плотников, Счастливцев – В. Кириличев, Карп — В. Цепаев.

Буланов — Ю. Чурсин, Улита — Е. Добровольская, Я. Колесниченко, Гурмыжская — Н. Тенякова, Милонова — К. Головко, Г. Киндинова, Бодаева — Р. Максимова, Г. Киндинова, Несчастливцев — Д. Назаров, Счастливцев — А. Леонтьев.

Режиссёр — Арно Деплешен.

Несчастливцев — Мишель Вюйермоз, Гурмыжская — Мартин Шевалье, Счастливцев — Дени Подалидес, Аксюша — д’Эрми, Буланов — Лоик Корбери.