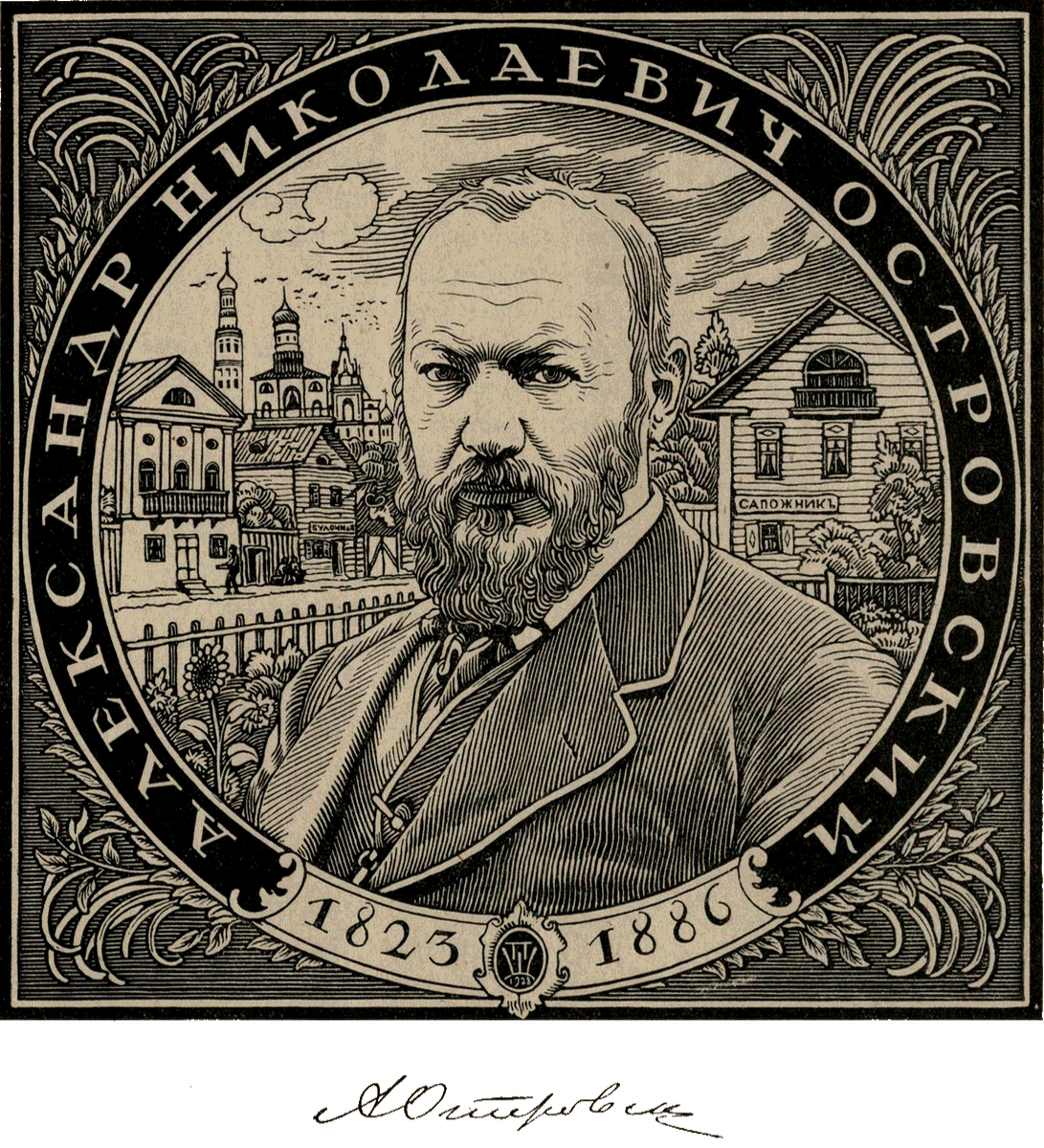

К 200-летию со дня рождения драматурга

Наш Островский

Александр Николаевич Островский написал почти полсотни пьес, ставшие основой репертуара русского театра. Современный драматургу «актерский» театр нашел в них все, что ему было нужно, однако, и в эпоху модерна, когда появилась и расцвела режиссура, Островский оказался необходим. Весь XX век в русском театре пьесы великого драматурга ставились и были любимы зрителями, и уже в последние годы появились новые и неожиданные спектакли по давно известным, классическим пьесам.

Что же в драматургии Островского делает ее столь современной и актуальной? Вероятно, темы, затронутые автором, созданные им образы так близки, знакомы и понятны русской душе. Кабанихи, бальзаминовы, счастливцевы и несчастливцевы продолжают жить.

Что же в драматургии Островского делает ее столь современной и актуальной? Вероятно, темы, затронутые автором, созданные им образы так близки, знакомы и понятны русской душе. Кабанихи, бальзаминовы, счастливцевы и несчастливцевы продолжают жить.

Плоды творчества Островского

ПЬЕСЫ ПО АЛФАВИТУ

- Бедная невеста (1851)

- Бедность не порок (1853)

- Без вины виноватые (1883)

- Бесприданница (1878)

- Бешеные деньги (1870)

- Блажь (совместно с П. М. Невежиным) (1880)

- Богатые невесты (1875)

- В чужом пиру похмелье (1855)

- Василиса Мелентьева (совместно с С. А. Гедеоновым) (1867)

- Воевода (Сон на Волге) (1864)

- Волки и овцы (1875)

- Воспитанница (1858)

- Горячее сердце (1868)

- Грех да беда на кого не живёт (1862)

- Гроза (1859)

- Дикарка (совместно с Н. Я. Соловьевым) (1879)

- Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский (1866)

- Доходное место (1856)

- Женитьба Белугина (совместно с Н. Я. Соловьевым) (1877)

- За чем пойдешь, то и найдешь (Женитьба Бальзаминова) (1861)

- Козьма Захарьич Минин-Сухорук (1861)

- Комик XVII столетия (1872)

- Красавец-мужчина (1882)

- Лес (1870)

- На бойком месте (1865)

- На всякого мудреца довольно простоты (1868)

- Не было ни гроша, да вдруг алтын (1871)

- Не в свои сани не садись (1852)

- Не всё коту масленица (1871)

- Не от мира сего (1884)

- Не сошлись характерами! (1857)

- Не так живи, как хочется (1854)

- Невольницы (1880)

- Неожиданный случай (1850)

- Поздняя любовь (1873)

- Последняя жертва (1877)

- Правда — хорошо, а счастье лучше (1876)

- Праздничный сон — до обеда (1857)

- Пучина (1865)

- Светит, да не греет (совместно с Н. Я. Соловьевым) (1880)

- Свои люди — сочтёмся («Несостоятельный должник», «Банкрот») (1849)

- Свои собаки грызутся, чужая не приставай (1861)

- Семейная картина (1846)

- Сердце не камень (1879)

- Снегурочка (1873)

- Старое по-новому (совместно с П. М. Невежиным) (1882)

- Старый друг лучше новых двух (1860)

- Счастливый день (совместно с Н. Я. Соловьевым) (1877)

- Таланты и поклонники (1881)

- Трудовой хлеб (1874)

- Тушино (1866)

- Тяжёлые дни (1863)

- Утро молодого человека (1850)

- Шутники (1864)

ПЬЕСЫ ПО ХРОНОЛОГИИ

- 1846 — Семейная картина

- 1849 — Свои люди — сочтёмся («Несостоятельный должник», «Банкрот»)

- 1850 — Неожиданный случай

- 1850 — Утро молодого человека

- 1851 — Бедная невеста

- 1852 — Не в свои сани не садись

- 1853 — Бедность не порок

- 1854 — Не так живи, как хочется

- 1855 — В чужом пиру похмелье

- 1856 — Доходное место

- 1857 — Не сошлись характерами!

- 1857 — Праздничный сон — до обеда

- 1858 — Воспитанница

- 1859 — Гроза

- 1860 — Старый друг лучше новых двух

- 1861 — За чем пойдешь, то и найдешь (Женитьба Бальзаминова)

- 1861 — Козьма Захарьич Минин-Сухорук

- 1861 — Свои собаки грызутся, чужая не приставай

- 1862 — Грех да беда на кого не живёт

- 1863 — Тяжёлые дни

- 1864 — Воевода (Сон на Волге)

- 1864 — Шутники

- 1865 — На бойком месте

- 1865 — Пучина

- 1866 — Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский

- 1866 — Тушино

- 1867 — Василиса Мелентьева (совместно с С. А. Гедеоновым)

- 1868 — На всякого мудреца довольно простоты

- 1868 — Горячее сердце

- 1870 — Бешеные деньги

- 1870 — Лес

- 1871 — Не было ни гроша, да вдруг алтын

- 1871 — Не всё коту масленица

- 1872 — Комик XVII столетия

- 1873 — Поздняя любовь

- 1873 — Снегурочка

- 1874 — Трудовой хлеб

- 1875 — Богатые невесты

- 1875 — Волки и овцы

- 1876 — Правда — хорошо, а счастье лучше

- 1877 — Женитьба Белугина (совместно с Н. Я. Соловьевым)

- 1877 — Последняя жертва

- 1877 — Счастливый день (совместно с Н. Я. Соловьевым)

- 1878 — Бесприданница

- 1879 — Дикарка (совместно с Н. Я. Соловьевым)

- 1879 — Сердце не камень

- 1880 — Блажь (совместно с П. М. Невежиным)

- 1880 — Невольницы

- 1880 — Светит, да не греет (совместно с Н. Я. Соловьевым)

- 1881 — Таланты и поклонники

- 1882 — Красавец-мужчина

- 1882 — Старое по-новому (совместно с П. М. Невежиным)

- 1883 — Без вины виноватые

- 1884 — Не от мира сего

россия ОСТРОВСКОГО

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Однажды, в 1847 году, Александр Николаевич Островский нашел рукопись, в которой рассказывалось о неведомой для многих «стране» «никому до сего времени в подробности неизвестной и никем еще из путешественников неописанной». Не была точно понятна даже этимология ее названия «Замоскворечье»: то ли от того что «лежит она прямо против Кремля, по ту сторону Москвы-реки», то ли от того, что её жители испытывают особенную привязанность к скворцам и строят для этой птицы «особого рода гнёзда, называемые скворечниками». Обитатели же этого удивительного места, «то есть образ жизни их, язык, нравы, обычаи, степень образованности», — все было скрыто «мраком неизвестности». С этих «Записок замоскворецкого жителя» и началось открытие этой «страны».

В тридцати двух пьесах действие происходит в Москве, в Замоскворечье. «Я знаю тебя, Замоскворечье.… Знаю тебя в праздники и будни, в горе и радости, знаю, что творится и деется по твоим широким улицам и переулкам». Жители Замоскворечья — купцы, мелкие чиновники, свахи — живут на улицах этого «благословенного уголка Москвы», с ними можно встретиться в пьесах «Свои люди – сочтемся», «Семейная картина», «Утро молодого человека», трилогии о Бальзаминове, и других.

В тридцати двух пьесах действие происходит в Москве, в Замоскворечье. «Я знаю тебя, Замоскворечье.… Знаю тебя в праздники и будни, в горе и радости, знаю, что творится и деется по твоим широким улицам и переулкам». Жители Замоскворечья — купцы, мелкие чиновники, свахи — живут на улицах этого «благословенного уголка Москвы», с ними можно встретиться в пьесах «Свои люди – сочтемся», «Семейная картина», «Утро молодого человека», трилогии о Бальзаминове, и других.

Дочь богатого купца Большова, пустая и взбалмошная девица, озабоченная только одним — как бы поудачнее выйти замуж за «благородного». Единственный ребенок в семье, избалованное и капризное дитя недалеких родителей, привыкшее лишь принимать любовь других. Ее занимают лишь наряды и светские развлечения, она живет мечтами о том дне, когда, наконец, станет «барыней».*

Приказчик в доме купца Самсона Силыча Большова. Подхалюзин, как настоящий артист, мастерски разыгрывает преданность хозяину, изображая нешуточную обеспокоенность судьбой его капиталов и его семьи. Когда Большов, желая увильнуть от кредиторов, для отвода глаз переписывает на него и дом и лавки, догадливому Лазарю приходит на ум просить руки хозяйской дочери, Липочки.*

См.: Энциклопедия литературных героев: Русская литература второй половины XIX века. Москва, 1997. С. 351–351; Персонажи русской литературы. Вторая половина XVII–XIX в.: Энциклопедический словарь. Том II. Москва, 2022. С. 200–201 ; Иллюстрация П. М. Боклевского. Из фондов СПбГТБ.

См.: Энциклопедия литературных героев: Русская литература второй половины XIX века. Москва, 1997. С. 352–353; Персонажи русской литературы. Вторая половина XVII–XIX в.: Энциклопедический словарь. Том II. Москва, 2022. С. 292–293 ; Иллюстрация П. М. Боклевского.Из фондов СПбГТБ.

Богатый купец, владелец трех лавок, торгующих тканями, бакалейными и москательными товарами (предметами бытовой химии, красками, клеем, мылом). Он женат на Аграфене Кондратьевне. У супругов есть единственная дочь Липочка. Самсон Силыч прошел большой трудный путь из крестьян в купцы. Он упрям, эгоистичен, молчалив, когда выпьет ведет себя агрессивно. Он решает провернуть аферу: не желая выплачивать долги, решает объявить себя банкротом и чтобы власти не арестовали дом и лавки — переписывает все на своего приказчика Подхалюзина.*

Жена купца Самсона Силыча Большова. Обожает свою единственную 18-летнюю дочь Липочку и боится мужа-самодура. Малообразованная, мягкая, терпеливая женщина. Она хочет казаться строгой матерью, но на самом деле, не имеет на дочь никакого влияния. Избалованная Липочка неуважительно относится к своей матери, хамит и не прислушивается к ее просьбам. Частые ссоры с дочерью заканчиваются слезами и Аграфена Кондратьевна готова купить ей любые украшения, лишь бы та не плакала.*

См.: Энциклопедия литературных героев: Русская литература второй половины XIX века. Москва, 1997. С. 350–351; Иллюстрация П. М. Боклевского.Из фондов СПбГТБ.

Иллюстрация П. М. Боклевского. Из фондов СПбГТБ.

Молодой самовлюбленный человек купеческого звания, мечтающий зажить «по-господски», с размахом. Стремясь подражать аристократам, он окружил себя роскошью, во всем ревностно следует моде, пытается учиться петь и писать стихи. Не зная иностранного языка, он все же выписал журнал на французском. Но такой образ жизни с большим трудом дается глупому бездельнику...*

Сваха, занимается организацией свадеб. Брачные услуги Устиньи Наумовны востребованы в городе: целыми днями они ищет женихов и невест. Она гордо называет себя чиновницей 14-го ранга, имя в виду, что она жена коллежского регистратора —низшего гражданского чина в России. Хитра, умет польстить, войти в доверие. Ради выгоды она готова обмануть клиентов и не сдержать обещание.*

См.: Персонажи русской литературы. Вторая половина XVII–XIX в.: Энциклопедический словарь. Том II. Москва, 2022. С. 142–143; Иллюстрация П. М. Боклевского. Из фондов СПбГТБ.

Мелкий чиновник, большой мечтатель и романтик, по-детски добр, наивен и простодушен. Единственным талантом этого «никчемного», казалось бы, человека — это его замечательная способность улетать далеко от реалий и грезить. Белобрысый, худенький и невысокий Миша, в своих фантазиях видит себя полным, высокого роста брюнетом. Робкий по натуре, он при любом строгом взгляде «вздрагивает и конфузится», но легко может представить себя бравым офицером и даже царем. Одна из его грез — женитьба на богатой невесте. Трижды он оказывается близок к исполнению желаний, и трижды судьба смеется над ним.*

Вдова лет 36, очень полная женщина, «приятного лица». Дородная, флегматичная, Домна Евстигнеевна представляет собой идеал купчихи. Она окружена прихлебательницами и прибывая в состоянии безмятежной лени и скуки и даже говорит медленно, с расстановкой. Единственное развлечение — вкусно поесть, выпить и послушать местные сплетни. Она добродушна, наивна, неумна. Мечтая выйти вновь замуж, Белотелова обращается к свахе. Долгожданным женихом оказывается Мишенька Бальзаминов, уже почти потерявший надежды на богатую женитьбу, и вот, наконец-то, сватовство состоялось!*

См.: Энциклопедия литературных героев. Москва, 1997. С. 44; Иллюстрация В. Н. Архипова. Из фондов ГЦТМ им. А.А.Бахрушина.

Иллюстрация В. Н. Архипова. Из фондов ГЦТМ им. А.А.Бахрушина.

КАЛИНОВ

Тихий уездный город, находящийся на высоком берегу Волги. На выезде из города находится главная площадь, налево — дом городничего Серапиона Мардарьича Градобоева, направо — арестантская с железными решетками на окнах. Недалеко — дом именитого купца Павлина Павлиныча Курослепова. Вдоль набережной Волги разбит городской сад с бульваром, для прогулок жителей после воскресной службы в церкви. Торговые ряды гостиного двора и рынок — самые посещаемые места города. На окраине Калинова находятся постройки заброшенного, начинающего разрушаться монастыря, на стенах которого сохранились еще старинные фрески. Вид с крутого берега на широкую реку открывается необыкновенно красивый, но жизнь калиновцев проходит «за запорами и засовами, да за глухими заборами». «Жестокие нравы… в нашем городе», — говорят про него жители. Город не зря назван Калинов — белые цветы кустарника очень красивы, а красные ягоды, хоть и привлекательны на вид, но обладают горьким вкусом... В Калинове происходит действие пьес «Гроза» и «Горячее сердце». В нескольких верстах от города расположены усадьбы Гурмыжской («Лес») и Купавиной («Волки и овцы»).

Население города составляют купцы, ремесленники, мещане и крестьяне. Всех их объединяет малограмотность и невежество. Даже самые богатые слои общества пренебрегают чтением, всю информацию жители получают не из газет, а от странников. Так, например, некоторые жители Калинова думают, что Литва упала на землю с неба, а в далеких странах живут люди с собачьими головами. Иногда в Калинове случаются происшествия, нарушающие привычный, размеренный уклад жизни горожан: самоубийство молодой Кабановой или появление шайки странных разбойников в необычных костюмах, по слухам свирепствующих в окрестных лесах...

Богатая купчиха, вдова. У нее есть дочь Варя и сын Тихон, живущий вместе со своей женой Катериной в ее доме. Ей все время кажется, что дети делают все неправильно, постоянно учит их «уму-разуму», любит давать наставления и обижает их своими придирками и устаревшими требованиями. Страшно ревнует сына к невестке. Строга, сварлива, одинока. Ей кажется, что держать порядок в семье можно только опираясь на постоянный страх близких. Что бы выжить, домочадцам приходится или подчиниться ее воле, или научиться обманывать деспотичную мать.*

Зажиточный купец, значительное лицо города Калинова. Не так давно схоронил мать, оставившей ему свое состояние. Живет вместе с женой, дочерями-подростками и бедным племянником, приехавшим к богатому дядюшке из Москвы за своей долей бабушкиного наследства. Сварливый и скандальный, жадный человек, домашний тиран и самодур. Дикой обижает тех, кто слабее его или ниже по положению, но при этом никогда не ругается с тем, кто сильнее его. Ему трудно угодить и работники никогда не знают, заплатит ли хозяин им за работу или нет. Даже городничий не в силах повлиять на Савела Прокофьевича.*

См.: Энциклопедия литературных героев. Москва, 1997. С. 181; Иллюстрация А. Я. Головина.

Иллюстрация А. Я. Головина.

Молодая красивая женщина, жена Тихона Кабанова. Живет с мужем в доме свекрови. Искренняя, открытая, эмоциональная, она не умеет обманывать и притворяться. Катерина любит мечтать: иногда ей хочется стать птицей и улететь из этого города в родительский дом, в свою прежнюю счастливую жизнь к маме и папе, или с песнями кататься в лодке по Волге, обнявшись с любимым человеком. Окружающие люди считают Катерину странной, «мудреной», «чудной» женщиной. Свекровь все время придирается к ней, «возводит напраслину», а муж не может защитить от злобных нападок своей матери.*

Сын Марфы Игнатьевны Кабановой. Живет вместе с женой и младшей сестрой Варварой в родительском доме, как в тюрьме. Бесхарактерный мужчина, «маменькин сынок», он глубоко несчастлив, но не смеет ступить и шагу без согласия деспотичной матери. По натуре своей Тихон человек добрый, но лишен собственной воли и мысли, а потому решительно не в силах защитить жену от оскорблений свекрови. Он мечтает вырваться на свободу и использует любую возможность чтобы сбежать из дома и утопить свои горести в вине.*

См.: Энциклопедия литературных героев: Русская литература второй половины XIX века. Москва, 1997. С. 329–332; Иллюстрация А. Я. Головина.

См.: Энциклопедия литературных героев: Русская литература второй половины XIX века. Москва, 1997. С. 326–327; Иллюстрация А. Я. Головина.

Дочь богатой купчихи Марфы Игнатьевны Кабановой. Живет в доме матери вместе со старшим братом Тихоном и его женой Катериной. Умная и хитрая девушка, она, как и все остальные члены семьи, терпит обиды своей матери. С детства она приспособилась к самодурству Кабановой и научилась врать. Она тайно по ночам встречается с Кудряшом, служащим купца Дикого, что для незамужней девушки патриархального Калинова совершенно неприемлемо.*

Молодой человек, работающий конторщиком у купца Савела Прокофьевича Дикого. Он хорошо играет на гитаре и пользуется вниманием женского пола города Калинова. Кудряш статный, сильный мужчина с независимым характером. Он не страшится вздорного хозяина, которого в городе боятся все, не лебезит перед ним, за словом в карман не лезет и на грубость отвечает грубостью.*

Иллюстрация А. Я. Головина.

Иллюстрация А. Я. Головина.

Cтранница, частая гостья в богатых купеческих домах. Разнообразные байки о заморских странах, фантастические истории о людях с песьими головами и правителях, которые «что ни судят они, все неправильно», рассуждения о далекой суетной московской жизни, о страшном «огненном змие»— паровозе — все эти истории помогают скрасить унылые провинциальные будни жителям Калинова. Для многих горожан, привыкших к патриархальному укладу, эти «сказки» служат доказательством правильности их размеренной жизни.*

Мещанин города Калинова, около 50 лет, часовщик-самоучка, мечтающий изобрести «вечный двигатель». В душе он поэт, любит природу и ценит красоту окружающего мира. Кулигин читает книги, любит поговорить на разные темы. Наивен, восторжен, честен. Он хочет установить для горожан солнечные часы, громоотвод, готов трудиться на пользу общества и делать жизнь в городе лучше, но его стремления никто не поддерживает.*

См.: Энциклопедия литературных героев: Русская литература второй половины XIX века. Москва, 1997. С. 332–333; Иллюстрация А. Я. Головина.

См.: Энциклопедия литературных героев: Русская литература второй половины XIX века. Москва, 1997. С. 333–335; Иллюстрация А. Я. Головина.

Вздорная жена богатого купца Курослепова «необъятных размеров». Муж намного старшее ее, Матрена вероятно вышла за него замуж не по любви, а по расчету. Необразованна и гневлива. Ее раздражает молодость и независимость падчерицы Параши. Она подворовывает деньги мужа и передает их своему любовнику, приказчику Курослепова, живущему во флигеле дома. Упивается своей властью над домашними и часто бранит их. Любит наряжаться, сплетничать, легко верит самым нелепым слухам. Не признает никаких авторитетов, подсмеивается над городничим Серапионом Мардарьичем Градобоевым.*

Именитый купец, владелец лавок, почетный гражданин города Калинова. Его основательный дом, с отдельно стоящим флигелем и хозяйственными постройками, обнесен высоким забором, ворота которого наглухо запираются в 9 вечера. Кроме сварливой жены и дочери-невесты от первого брака, с ним живут его приказчики, прислуга и бедный дальний родственник Силан, служащий дворником. Павлин Павлиныч властолюбив, ленив и жаден. От бесконечного сна у него кружится голова и ему кажется, что «небо раскололось и падает». Он не только не понимает «утро сейчас или вечер», но не помнит даже сколько дней в месяце — 37 или 38.*

Иллюстрация Е. М. Бебутовой. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Богатый подрядчик, отошедший уже от дел и переехавший жить «на дачу». В недалеком прошлом Хлынов был крестьянином, и все его представления о шикарной жизни воплотились в построенном им загородном имении. Вокруг дома разбит сад с беседками, фонтанами и золочеными статуями. У него свой хор, своя «флотилия» лодок с гребцами в бархатных кафтанах. Сидя на балконе, он попивает вместо утреннего чая шампанское и каждый выпитый стакан отмечает пушечным выстрелом. Жители Калинова с любопытством толпятся около удивительного дома. Купив реквизит усадебного театра и, обрядив в него песенников, он бродит с этой труппой по уезду, разыгрывая «спектакли». *

Городничий, пожилой отставной капитан, ветеран русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Под его благодушным управлением в городе Калинове царят патриархальные нравы, опирающиеся не на Свод законов Российской империи, а на здравый смысл и личные отношения с наиболее богатыми горожанами. Часто суд над обывателями Калинова происходит прямо на крыльце дома городничего, рядом с которым находится арестантская с железными решетками на окнах. «Судить ли мне вас по законам, или по душе, как мне Бог на душу положит?», — обычно вопрошает Серапион Мардарьич и, заручившись согласием жителей, выносит свой вердикт.*

См.: Энциклопедия литературных героев: Русская литература второй половины XIX века. Москва, 1997. С. 323-324; Иллюстрация Е. М. Бебутовой. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

См.: Энциклопедия литературных героев: Русская литература второй половины XIX века. Москва, 1997. С. 324-325; Иллюстрация Е. М. Бебутовой. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

БРЯХИМОВ

Большой губернский город на Волге, находящийся недалеко от Калинова. В городе есть железнодорожный вокзал и пароходная пристань. Вдоль реки, омывающей Бряхимов расположен городской бульвар. Самое красивое место, с которого открывается незабываемый вид на полноводную реку, заволжскую сторону, поля, леса и деревни на другом берегу — огороженная чугунной решетной обзорная площадка перед кофейней на краю крутого обрыва берега Волги. Выйдя с пристани, можно прогуляться по городской набережной. В центре города находится церковь и площадь на которой каждый год разворачиваются торговые ряды Бряхимовской ярмарки. Недалеко от площади располагается городской сад с летнем клубом и театр, который любит посещать городская молодежь. Неподалеку от центральной площади расположена гостиница с трактиром «Париж». В городе есть гимназия и семинария. При вокзале находится ресторан, —одно из популярнейших мест среди жителей Бряхимова.

Не смотря на то, что город живет современной деловой жизнью, стараясь придерживаться столичных образцов, тон всему задает патриархальный уклад, который не меняется уже много лет. В нем многое смешения «европейского с бряхимовским»: заграничные вина ярославского производства; шампанское, которое пьют из чайника. В воскресные дни, после заутренней службы в церкви, город замирает и оживает только к вечеру, когда жители выходят прогуляться на бульвар «для моциона».

В Бряхимове происходит действие пьес «Бесприданница», «Таланты и поклонники» и «Красавец-мужчина».

В Бряхимове происходит действие пьес «Бесприданница», «Таланты и поклонники» и «Красавец-мужчина».

Молодой человек, небогатый чиновник. Болезненно самолюбив, амбициозен, тщеславен и завистлив. Живет с мамой в доме обставленном безвкусно, но с претензией. Для придания значимости и уверенности носит очки, нанял из деревни «разношерстную клячу» с кучером. Последние три года Юлий Капитоныч безответно ухаживал за очень красивой девицей-бесприданницей Огудаловой. И вот после унизительного ожидания он вознагражден — Лариса дала согласие на свадьбу. Чтобы доказать всем свое превосходство он мечтает обязательно устроить пышное венчание в Бряхимовской церкви, а затем уехать в деревню Заболотье и баллотироваться в мировые судьи.*

Высокий, красивый господин, «блестящий барин», чуть старше 30 лет, с красивыми длинными усами. Он — судовладелец. Это обаятельный человек, который многим нравится, но на самом деле, жесток и эгоистичен. Склонен к театральным эффектам, умеет сделать броским и загадочным любой свой поступок. Паратов любит жить с шиком, пускать пыль в глаза, такая жизнь привела к тому, что он совсем разорился и ему пришлось продать свои баржи и пароходы. После годового отсутствия он возвращается в Бряхимов, чтобы продать свой любимый последний пароход «Ласточку». Сергей Сергеевич расчетлив и чтобы поправить свое пошатнувшееся благосостояние готов жениться на богатой девушке.*

См.: Энциклопедия литературных героев: Русская литература второй половины XIX века. Москва, 1997. С. 313–314; Иллюстрация М. Г. Кулишенко. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

См.: Энциклопедия литературных героев: Русская литература второй половины XIX века. Москва, 1997. С. 316–317; Иллюстрация Ю. Д. Бржевской. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Очень красивая молодая девушка, дочь Хариты Игнатьевны Огудаловой. Она живет вдвоем с мамой — отец девушки умер, а две ее сестры уже вышли замуж и уехали из Бряхимова. Хорошо образованная девушка, умеющая играть на музыкальных инструментах и прекрасно петь, как и ее сестры — бесприданница. Поэтичная, тонкая, мечтательная, любящая стихи и романсы Лариса, влюблена в Паратова, но согласна выйти замуж за небогатого и нелюбимого чиновника Карандышева, только чтобы не жить в доме матери, которая навязывает ей женихов, устраивая постоянные скандалы.*

Вдова средних лет. В молодости была очень красива. Одевается со вкусом, изящно, но смело и не по летам. Муж Хариты Игнатьевны умер, оставив ее с тремя девочками на руках. Не имея возможности дать за дочерей достойное приданное, Огудалова озабочена поисками женихов для дочек. Старших она смогла выдать за богатых людей, но, увы, неудачно — они живут несчастливо. Возможно даже, что одна из сестер погибла от рук своего мужа. Сейчас главная забота Хариты Игнатьевны — пристроить младшую дочь Ларису.*

См.: Энциклопедия литературных героев: Русская литература второй половины XIX века. Москва, 1997. С. 314–315; Иллюстрация Н. Я. Тарасовой. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Пожилой барин, живущий на широкую ногу и сорящий деньгами. Он не принят в хорошем обществе, т. к. имеет не безукоризненную репутацию. Бесчестный и безнравственный, он злой наставник своего приятеля Аполлона Окоёмова, манипулируя им он желает добиться падения его жены Зои, чтобы потом воспользоваться её беззащитностью. «Чтоб успевать в жизни, надо быть решительным. Задумал, решил и отрезал без всяких колебаний. Только так и можно достичь чего-нибудь. Только так и наживаются миллионы. Ты должен совсем оттолкнуть от себя жену, показать ей презрение, унизить её», — поучает он Окоёмова. *

Молодой человек, сочетающий наружное обаяние с внутренним ничтожеством. Его идеал — возможность тратить деньги без счету на любые прихоти. Привлекательная внешность дает ему легкое средство к достижению этого идеала, стоит только найти и не упустить случай — богатую невесту. Окоёмов, по натуре, слабый, подверженный чужому влиянию красавец-мужчина. В хорошем обществе он мог бы быть вполне достойным человеком, но его окружение составляют люди бесчестные и безнравственные, такие как Лупачёв, оказывающий на него пагубное влияние. *

См.: Энциклопедия литературных героев: Русская литература второй половины XIX века. Москва, 1997. С. 337–338; Иллюстрация М. Г. Кулишенко. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

См.: Медведева Н. А. Жанровое своеобразие комедии А.Н.Островского «Красавец-мужчина» // Вестник Костромского государственного университета. 2021. Т. 27, № 3. С. 107–111; Иллюстрация М. Г. Кулишенко. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Пожилой человек с громадным состоянием в несколько миллионов. Он известный и влиятельный житель г. Бряхимова и его часто приглашают на званые обеды как почетного гостя. Мокия Парменыча можно застать неспешно прогуливающимся перед обедом по набережной, хотя большую часть времени он проводит в Петербурге, Москве или за границей. Он неплохо образован, хорошо знает французский язык. Кнуров женат, но остается истинным поклонником женского пола и не прочь завести романтические отношения с молодой девушкой.*

Это прозвище провинциальный актер-комик Аркадий Счастливцев получил после того как его из-за пьяного «драматического представления» высадили на необитаемом островке посреди Волги. Балагур, легкий в общении, любящий выпить и покурить артист появляется в Бряхимове вместе с Паратовым, подобравшим его на борт своей «Ласточки». Он потерял во время своих пьяных развлечений паспорт, но, вероятно, приехав в Бряхимов попробует устроиться в труппу местного городского театра антрепренера Мигаева. *

Иллюстрация М. Г. Кулишенко. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Иллюстрация Н. Д. Прохорова. Из фондов Оренбургского областного музея изобразительных искусств.

ЧЕРЁМУХИН

Небольшой уездный город, в котором разворачивается действие комедии «Не в свои сани не садись». В городе много черёмухи, необыкновенно красивый запах который очень нравится многим жителям. Как и во многих провинциальных городах, в центре его расположен главный собор, перед которым находится центральная торговая площадь Черемухина с каменными Гостиными рядами, деревянными лавками и шкафчиками с товаром. Тут же стоят гостиница и трактир купца Селиверста Потапыча Маломальского в котором встречаются, решают важные вопросы и заключают сделки.

Сестра богатого купца Максима Федотыча Русакова, «пожилая девушка». Живет в доме своего старшего брата Максима. Она провела молодость в Замоскворечье, на Таганке, общалась с образованными и «благородными» людьми. Самолюбива, независима, образована. Гадает на картах, любит петь романсы Тоскует по жизни в большом городе и очень хочет чтобы хоть ее племянница Дуня вышла замуж за приезжего москвича отставного кавалериста Вихорева и уехала из провинции. Она убеждает Авдотью ослушаться отца и тайно обвенчаться со столичным женихом, не получив благословения.*

Богатый купец. Он уважаем в своем небольшом провинциальном Черёмухове. Ему не понятно преклонение перед шумной столичной жизнью, которой так восхищается его сестра и сватающийся к его дочери приезжий московский дворянин. Приверженец патриархального уклада жизни, честен, мудр, справедлив. Человек добрый, строгой нравственности, очень религиозен. Семейное счастье почитает высшим благом и, не так давно потеряв жену, прожившую с ним 30 лет, он тоскует, вспоминая их совместную жизнь. Очень любит дочь Дуню.*

Иллюстрация неизвестного художника. Из фондов Ковровского историко-мемориального музея.

См.: Энциклопедия литературных героев: Русская литература второй половины XIX века. Москва, 1997. С. 347–338; Иллюстрация В. К. Васильева. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Дочь богатого купца Максима Федотыча Русакова. Мягкая, наивна, чувствительная, очень привязана к отцу. До знакомства с москвичом, мечтающим выгодной женитьбой на богатой невесте поправить свое пошатнувшееся состояние, была счастливо любима черёмухинским молодым купцом Ваней Бородкиным. Наслушавшись рассказов тетушки Арины об интересной столичной жизни, о благородных женихах, она страстно влюбляется в проходимца Вихорева и решается тайно с ним повенчаться. *

Молодой купец, имеющий мелочную лавочку и погребок. Он рано потерял отца и уже с 17 лет самостоятельно стал вести торговые дела. За это время не только не промотал капитал, оставшийся ему по наследству, но и приумножил его. Честен, прямодушен, не завистлив. Не пьет, играет на гитаре и любит петь русские песни. Живет с матерью и мечтает привести в дом молодую жену — Дуню Русакову, дочь уважаемого в Черёмухове купца. Максиму Федотычу нравиться будущий зять и он с радостью готов выдать за него свою любимую единственную дочь.*

Иллюстрация П. М. Боклевского. Из фондов ГИМ.

БЕРЕНДЕЕВ ПОСАД

Берендеев посад — столица Берендеева царства, расположенный неподалеку на Красной горке. Есть в царстве слобода Берендеевка, Заповедный лес и Ярилина долина. Это край, покровителем которого является сам Ярило. Не удивительно, что бог Солнца благосклонен к берендеям: эти люди руководствуются законами чести, совести, любви. Царь Берендей так отзывается о своем народе: «народ великодушный во всем велик… взглянув на вас разумным оком, скажешь, что вы народ честной и добрый». Ему нравится, как его народ пляшет и трудится: и в работу, и в развлечения люди вкладывают всю душу. Но замечен за берендеями грешок: некоторые из них «воруют понемногу». Воришек никто не ловит, ведь зла от них немного. Приближенный к царю боярин Бермята уверен, что зло возвращается бумерангом.

Дочь Мороза и Весны, она мечтает вырваться из зимнего отцовского плена к людям, ей хочется водить хороводы и слушать песни пастуха Леля. С согласия родителей она покидает лес и приходит жить в слободку к бездетной чете Бобыля Бакулы с Бобылихой. Но никто не может пробудить в Снегурочки настоящей любви : ни сладкоголосый Лель, ни бросивший ради нее свою возлюбленную Купаву Мизгирь.*

Пастух, сладкозвучный певец Берендеева царства. «Хорошенький-пригоженький», он с легкостью завоевывает девичьи и женские сердца. Не случайно поэтому берендеи заречной слободы упорно не желают принимать его на постой. Самовлюбленный «мальчонка-пастушонок» привораживает, манит и доверчивую Снегурочку и Купаву. Любовь для него — игра, веселая потеха.*

См.: Персонажи русской литературы. Вторая половина XVII–XIX в.: Энциклопедический словарь. Том II. Москва, 2022. С. 530–531; Иллюстрация М. П. Клодта. Из фондов СПбГТБ.

См.: Персонажи русской литературы. Вторая половина XVII–XIX в.: Энциклопедический словарь. Том I. Москва, 2022. С. 717–718; Иллюстрация Е. П. Пономарева. Из фондов СПбГТБ.

Дочь богатого слобожанина Мураша, невеста Мизгиря. Красивая, женственная, живая, эмоциональная и открытая девушка. Она знакомится со Снегурочкой — прекрасной, но холодной зимней девушкой — и сближается с ней, открывает ей все свои секреты и чаяния. Но её поджидает внезапный удар: пленившись красотой Снегурочки, Мизгирь забывает о своей избраннице, а подруга становится соперницей.*

Купец, повидавший заморские края. Знает себе цену, привык властвовать над другими, деятелен, бесстрашен, искренен и прямодушен. В Берендеевой слободе появляется уже как жених Купавы, но увидев Снегурочку, подругу своей возлюбленной — с первого взгляда очаровывается ее красотой. Не чувствую никакой вины перед оставленной невестой, он прямо говорит об этом и Купаве, и самому царю Берендею.*

См.: Персонажи русской литературы. Вторая половина XVII–XIX в.: Энциклопедический словарь. Том I. Москва, 2022. С. 686–687; Иллюстрация М. П. Клодта. Из фондов СПбГТБ.

См.: Персонажи русской литературы. Вторая половина XVII–XIX в.: Энциклопедический словарь. Том II. Москва, 2022. С. 67; Иллюстрация М. П. Клодта. Из фондов СПбГТБ.